Österreich verzeichnet Jahr für Jahr Rekordeinnahmen aus Steuern und Abgaben – und trotzdem wächst die Staatsverschuldung unaufhaltsam. Das eigentliche Problem liegt nicht bei den Einnahmen, sondern bei den stetig steigenden Ausgaben. Während andere Länder erfolgreich Haushaltsdisziplin zeigen, setzt Österreich weiterhin auf eine kostspielige Staatsquote und ineffiziente Budgetpolitik. Doch wie lange kann diese Entwicklung noch gutgehen, wo muss man Ausgaben senken? In diesem Artikel analysieren wir die Ursachen der wachsenden Defizite, zeigen Einsparpotenziale auf und erklären, warum Österreich seine Ausgaben senken muss.

Inhaltsverzeichnis

Österreichs Rekordeinnahmen und dennoch steigende Schulden

Österreich verzeichnet Jahr für Jahr Rekordeinnahmen aus Steuern und Abgaben. Das Finanzministerium meldet regelmäßig neue Höchstwerte bei den Steuereinnahmen, und dennoch steigt die Staatsverschuldung weiter an. Diese Entwicklung steht in krassem Gegensatz zu der oft propagierten Behauptung, dass der Staat mehr Einnahmen generieren müsse. Die Realität zeigt, dass das Problem nicht auf der Einnahmenseite liegt – Österreich hat eine der höchsten Steuer- und Abgabenquoten der EU – sondern auf der Ausgabenseite. Ausgaben senken, dafür war Österreich aufgrund der Rekordsteuereinnahmen bis heute nicht bereit.

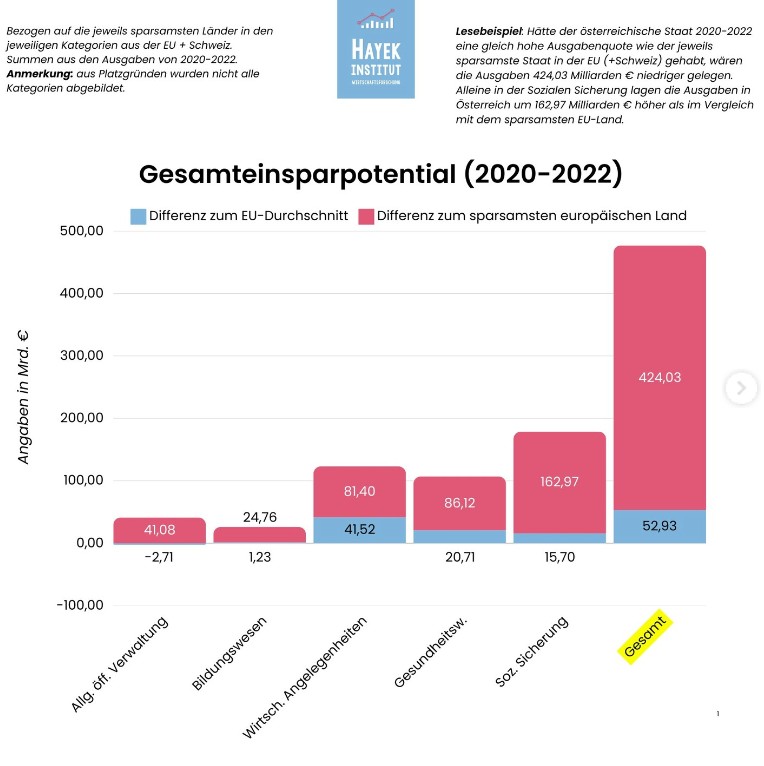

Das Hayek-Institut hat berechnet, dass Österreich in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 424 Milliarden Euro hätte einsparen können, wenn es sich an den sparsamsten EU-Ländern orientiert hätte. Diese Zahl entspricht fast 90 % der jährlichen Wirtschaftsleistung des Landes. Selbst eine Annäherung an den EU-Durchschnitt hätte Einsparungen von rund 52 Milliarden Euro ermöglicht. Ausgaben senken wäre das Gebot, stattdessen wurden weitere Schulden aufgenommen – mit langfristig fatalen Folgen.

Warum Deficit Spending langfristig schädlich ist

Die Befürworter staatlicher Schuldenpolitik argumentieren oft, dass Deficit Spending notwendig sei, um Konjunkturkrisen zu überbrücken und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Doch langfristig führt diese Strategie zu einer unkontrollierten Verschuldung. Höhere Schulden bedeuten auch höhere Zinszahlungen, was den Spielraum für sinnvolle Investitionen verringert.

Dr. Hans-Werner Sinn, einer der bekanntesten deutschen Wirtschaftswissenschaftler, warnt davor, dass zu hohe Staatsausgaben langfristig zu finanzieller Instabilität führen. Seiner Ansicht nach sollte sich der Staat darauf konzentrieren, seine Ausgaben effizient zu gestalten, statt sich auf eine endlose Schuldenpolitik zu verlassen. Länder wie Griechenland oder Italien zeigen, dass ein dauerhaft defizitärer Staatshaushalt in die Krise führen kann. Die steigenden Zinsen auf Staatsanleihen machen die Schuldenlast immer schwerer tragbar, was die Gefahr eines finanziellen Kollapses erhöht. „Dolce fa niente“ statt Ausgaben senken ist kein Konzept. Das hat man auch in den mediterranen Ländern erst unter Schmerz gelernt.

Dr. Barbara Kolm, Vizepräsidentin der Oesterreichischen Nationalbank und Leiterin des Hayek-Instituts, betont, dass Österreichs hohe Steuer- und Abgabenquote die wirtschaftliche Entwicklung behindert. Unternehmen und Arbeitnehmer werden durch hohe Abgaben belastet, während die Staatsausgaben ineffizient eingesetzt werden. Eine nachhaltige Lösung erfordert daher nicht noch mehr Steuern, sondern eine konsequente Begrenzung der Staatsausgaben. Eindeutige und klare Botschaft daher für die öffentlichen Körperschaften: Ausgaben senken!

Der Bericht des Austrian Centers: Ein klares Einsparpotenzial

Das Austrian Economics Center, ein Partner des Hayek-Instituts, hat in einer Analyse für die Jahre 2020–2022 aufgezeigt, dass Österreich immense Einsparpotenziale hat. Die Untersuchung verglich die Staatsausgaben in zehn Kategorien mit jenen des sparsamsten EU-Landes sowie dem EU-Durchschnitt. Das Ergebnis ist alarmierend: Hätte Österreich in diesen drei Jahren dieselbe Ausgabenquote wie das effizienteste EU-Land gehabt, wären die Ausgaben um 424 Milliarden Euro niedriger gewesen. Ausgaben senken ist unter diesen Umständen kein Soll sondern ein Muss!

Besonders auffällig ist, dass die sozialen Sicherungsausgaben in Österreich um 162,97 Milliarden Euro höher lagen als im sparsamsten EU-Land. Auch in anderen Bereichen wie Verwaltung, Gesundheit und Wirtschaftsförderung zeigt sich, dass Österreichs Staatsausgaben unverhältnismäßig hoch sind. Selbst im Vergleich zum EU-Durchschnitt hätte das Land 52 Milliarden Euro einsparen können. Dies verdeutlicht, dass nicht die Einnahmenseite das Problem darstellt, sondern vielmehr eine ineffiziente und überbordende Ausgabenstruktur.

Wohin fließt das Geld? – Die größten Ausgabenposten des Staates

Ein wesentlicher Faktor der steigenden Staatsausgaben ist der stetig wachsende Sozialstaat. Während soziale Sicherheit zweifellos eine wichtige Funktion hat, stellt sich die Frage, ob die Mittel effizient eingesetzt werden. Laut Agenda Austria entfallen rund 40 % der Staatsausgaben auf Sozialleistungen – ein extrem hoher Wert im internationalen Vergleich. Doch trotz dieser hohen Ausgaben gibt es immer wieder Forderungen nach zusätzlichen Leistungen, anstatt bestehende Programme zu überdenken und effizienter zu gestalten.

Ein weiteres Problem ist die aufgeblähte Verwaltung. Österreich hat eine der größten Bürokratien Europas, was zu enormen Kosten führt. Franz Schellhorn von Agenda Austria weist darauf hin, dass Österreich im Vergleich zu anderen Ländern deutlich mehr für Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen ausgibt, ohne dass diese zwangsläufig besser sind. In vielen Bereichen gibt es Doppelstrukturen, ineffiziente Subventionen und eine mangelnde Kontrolle der öffentlichen Ausgaben.

Der wirtschaftsliberale Journalist Christian Ortner kritisiert zudem die staatliche Umverteilungspolitik. Seiner Ansicht nach sorgt der hohe Steuer- und Abgabenanteil in Verbindung mit übermäßigen Transfers für eine Fehlsteuerung der Wirtschaft. Anstatt private Investitionen zu fördern, vergrößert der Staat seine Ausgaben stetig weiter, ohne sich über die langfristigen Konsequenzen Gedanken zu machen.

Die Krise als Chance sehen

Der ehemalige Rechnungshof-Mitglied Friedrich Rödler sieht in dieser Krise jedoch eine historische Chance: Immer wieder haben budgetäre Katastrophen grundlegende Reformen erzwungen, die langfristig positive Effekte hatten. Jetzt ist es erneut an der Zeit, eine radikale Kurskorrektur einzuleiten. Er forderte bereits vor Jahren eine drastische Verschlankung der Verwaltung und seit damals hat sich die Situation so verschlimmert, dass es Strukturreformen und keiner kosmetischen Korrekturen mehr bedarf. Ausgaben senken würde neue Spielräume schaffen!

Rödler warnt davor, dass der Bund die Hauptlast der Sanierung trägt, während Länder und Gemeinden kaum zur Konsolidierung beitragen. Das Hauptproblem ist jedoch, dass Österreich nicht nur ein Hochsteuer-, sondern auch ein Vielförder-Land ist. Die massive Umverteilung schafft unnötige Bürokratie und begünstigt Ineffizienz. Der Staat müsse sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren und den Bürgern mehr Netto vom Brutto lassen. Die Verwaltung in Österreich ist überdimensioniert. Allein der Personalaufwand des Bundes ist seit 2017 von 131.000 auf 145.000 Beschäftigte gestiegen, ohne dass die Effizienz gestärkt wurde.

Friedrich Rödler sieht hier eine einmalige Gelegenheit für strukturelle Veränderungen, die künftigen Generationen zugutekommen. Die Politik muss jetzt handeln – bevor der Reformdruck durch eine echte Finanzkrise erzwungen wird.

Standortorientierte Energiepolitik statt Voodoo-Konzepte

Österreichs Energiepolitik droht zum milliardenschweren Abenteuer ohne klare Linie zu werden. Die Investitionsschätzungen für Netze und Erzeugung steigen von ursprünglich 8 auf bis zu 173 Milliarden Euro – mit unklarer Mittelverwendung. Förderabhängige Technologien wie E-Mobilität und Wärmepumpen werfen Zweifel auf, ebenso wie der massive Netzausbau für dezentralen Ökostrom. Gleichzeitig sollen Erdgasleitungen zu Wasserstoff-Pipelines umfunktioniert werden, obwohl diese weiter für Erdgas – etwa zur Erzeugung von blauem Wasserstoff – gebraucht werden. Zusätzlich sind neue Wasserstoffleitungen notwendig, da „grüner“ Wasserstoff aus fernen Ländern wie Chile und Saudi-Arabien importiert werden soll – ohne konkrete Transport- oder Technologiepläne.

Stell Dir vor: Du verdienst hohe Provisionen mit Produkten, die Kunden begeistern, sich quasi von selbst verkaufen und von einer Marke getragen werden, der Menschen vertrauen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Dann klicke HIER und überzeuge dich selbst!

Was ist von all den Green-Deal-Projekten geblieben? Von den groß angekündigten Elektrolyseanlagen der VOEST und des Burgenlands hört man nichts mehr. Auch um die geplanten Wiener Gasturbinen, die mit burgenländischem Wasserstoff und Erdgas betrieben werden sollten, ist es still geworden.

Es entsteht der Eindruck planloser Symbolpolitik, bei der technologische Realität, Standortlogik und Wirtschaftlichkeit ausgeblendet werden. Eine Politik, die auf massiven Subventionen, spekulativen Zukunftsmodellen und widersprüchlicher Infrastrukturplanung basiert, ist nicht tragfähig. Statt ideologischer Wunschvorstellungen braucht es eine pragmatische, standortorientierte Energiepolitik, die Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und industrielle Wettbewerbsfähigkeit ins Zentrum rückt. Sonst bleiben am Ende nur leere Versprechungen – und eine Rechnung, welche die Konsumenten bzw. Steuerzahler begleichen müssen.

Lösungsansätze: Wie Österreich seine Ausgaben senken kann

Die Lösung liegt nicht in höheren Steuern, sondern in einer besseren Ausgabendisziplin. Aus wirtschaftlicher Sicht empfiehlt sich eine Reihe von Maßnahmen, um die finanzielle Stabilität Österreichs langfristig zu sichern:

- Begrenzung der Staatsquote: Durch eine feste Regelung zur Begrenzung der Staatsausgaben muss eine kontinuierliche Überschuldung verhindert werden. Ausgaben senken statt ständig erhöhen!

- Steuerreform zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen: Eine Reduktion der Abgabenquote würde mehr Spielraum für private Investitionen schaffen und langfristig das Wirtschaftswachstum ankurbeln.

- Effizienzsteigerung im Sozialstaat: Sozialausgaben sollten gezielt überprüft und ineffiziente Programme reduziert oder umstrukturiert werden.

- Verwaltungsreformen: Die Bürokratie muss verschlankt und Doppelstrukturen müssen abgebaut werden. Ausgaben senken für Bürokratie darf kein temporäres Ereignis sein, sondern der „turnover“ für eine Entwicklung vom „deep state“ zu einer schlankeren Verwaltung.

- Ausgaben senken für Subventionen: Staatliche Förderungen sollten konsequent auf ihren Nutzen geprüft und ineffektive Programme gestrichen werden.

- Langfristige Finanzplanung: Der Staat sollte sich nicht auf kurzfristige Kriseninterventionen verlassen, sondern eine klare Strategie zur Schuldenreduktion verfolgen.

- Standortorientierte Energiepolitik: Österreich mit seinen Industriebetrieben benötigt konkurrenzfähige Energiepreise und keine teuren Vodoo-Konzepte, die nicht einmal einen Tropfen auf dem globalen, heißen Stein darstellen.

Fazit: Der Staat muss sich selbst disziplinieren und seine Ausgaben senken

Die Warnungen des Hayek-Instituts und führender Ökonomen sind eindeutig: Österreich muss seine Ausgaben senken und seine Budgetpolitik dringend überdenken. Die Rekordeinnahmen aus Steuern und Abgaben zeigen, dass das Problem nicht bei den Einnahmen liegt, sondern bei den Ausgaben. Anstatt Deficit Spending als Lösung zu sehen, sollte die Politik endlich Maßnahmen ergreifen, um die Staatsausgaben nachhaltig zu begrenzen.

Länder, die eine konsequente Haushaltsdisziplin verfolgt haben, wie etwa die Schweiz, stehen heute wirtschaftlich stabiler da. Österreich hat die Chance, durch Reformen seine wirtschaftliche Zukunft zu sichern – doch dafür muss die Politik bereit sein, endlich nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Ein „Weiter so“ kann sich das Land langfristig nicht leisten.

Österreich sollte Reformen aus eigener Initiative umsetzen, um radikale Einschnitte nach amerikanischem Vorbild zu vermeiden. Elon Musks DOGE-Programm plant einen Kahlschlag in US-Behörden mit massiven Entlassungen und abrupten Strukturreformen – Maßnahmen, die Chaos und Widerstand hervorrufen. Stattdessen kann Österreich mit zügigen, strukturierten Reformen Effizienz steigern, Bürokratie abbauen und langfristige Stabilität sichern. Ein nachhaltiger Abbau von Staatsausgaben durch gezielte Verwaltungsreformen verhindert den Zwang zu drastischen Maßnahmen und ermöglicht eine wirtschaftsfreundliche Politik ohne soziale Verwerfungen. Proaktive Haushaltsdisziplin ist der beste Weg, um unkontrollierte Einschnitte zu verhindern. Ausgaben senken kann durchaus auf intelligente, nachhaltige Weise erfolgen. Dazu muss man jedoch die bisherige Siloturmpolitik und das Klienteldenken in den politischen Landschaft ändern.