Einleitung

Die globale Energiepolitik steht auf der Suche nach dem Perpetuum Mobile am Scheideweg: Die nächsten Jahre entscheiden, ob die Energiewende – der Umstieg von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare und klimafreundliche Energiequellen – erfolgreich verläuft. Technischer Fortschritt, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und politische Entscheidungen beeinflussen dabei maßgeblich Tempo und Erfolg der Transformation. Im Folgenden wird der aktuelle Stand analysiert: Wie effizient sind erneuerbare Energien heute? Welche Rolle spielt China in der internationalen Klimapolitik? Wie entwickeln sich Investitionen, Strompreise und die Gefahr der Industrieabwanderung? Zudem werden technische Herausforderungen – etwa bei Speichertechnologien und Netzen – sowie alternative Technologien (z.B. kleine modulare Kernreaktoren und Wasserstoff) beleuchtet. Ein Vergleich mit der Energiepolitik anderer Länder bietet kontextuelle Einordnung. Abschließend erfolgt eine strategische Bewertung, was diese Entwicklungen für die weitere Klimapolitik bedeuten.

Inhaltsverzeichnis

Effizienz und Fortschritt erneuerbarer Energien reichen nicht

Erneuerbare Energien haben in den vergangenen Jahren enorme technische Fortschritte gemacht. Photovoltaik-Module erreichen inzwischen Wirkungsgrade von über 20% im kommerziellen Einsatz – vor zwei Jahrzehnten lagen sie noch deutlich darunter. Aktuell liegen die Wirkungsgrade industriell gefertigter Silizium-Solarzellen typischerweise zwischen 17 und 22 %, während das theoretische Limit bei etwa 29,4 % liegt

Forschungsprojekte mit neuen Materialkombinationen erzielen im Labor sogar noch höhere Werte (Tandemzellen aus Silizium und anderen Halbleitern erreichten kürzlich rund 35–36 % Effizienz. Diese Steigerungen bedeuten, dass weniger Modulfläche für die gleiche Leistung erforderlich ist, was Kosten und Ressourcenbedarf senkt

Auch bei der Windenergie zeigt sich eine kontinuierliche Effizienzsteigerung: Moderne Windparks holen mehr Strom aus der gleichen installierten Leistung heraus als frühere Generationen. So liegt der Kapazitätsfaktor (Auslastungsgrad) neuer Onshore-Windparks heute je nach Standort bei 30–48 %, während neue Offshore-Windparks konstant rund 50 % erreichen

Zum Vergleich: Ältere Anlagen schafften oft nur 20–30 % an Land. Diese verbesserten Kapazitätsfaktoren – dank größerer Turbinen, besserer Technologien und optimierter Standorte – bedeuten, dass Windkraftanlagen einen immer größeren Teil der theoretisch maximal möglichen Energiemenge tatsächlich einspeisen können

Neben der reinen Effizienz in der Umwandlung von Wind- und Sonnenenergie haben Kostenreduktionen die Effektivität erneuerbarer Energien dramatisch erhöht. Solar- und Windstrom sind heute in vielen Regionen die günstigsten Stromquellen. Im Jahr 2023 hatten 96 % der neu installierten großen Solar- und Windkraftwerke weltweit geringere Stromerzeugungskosten als die billigsten neuen Kohle- oder Gaskraftwerke

Dieser Kostenvorteil treibt den massiven Ausbau voran. Global wurden 2023 etwa 560 GW an erneuerbarer Erzeugungskapazität neu installiert – ein Rekordwert und fast 50 % mehr Zubau als 2022

Wind und Solar sind damit die mit Abstand dynamischsten Energiequellen. Die Effizienz erneuerbarer Energien zeigt sich also nicht nur im technischen Wirkungsgrad, sondern auch in der wirtschaftlichen Effizienz: Immer mehr Output wird mit weniger Input (Kosten, Material, Fläche) erzielt, was die Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich steigert.

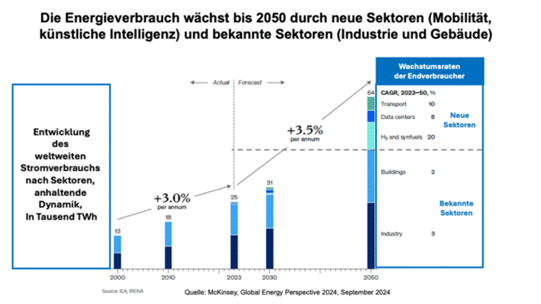

Klingt ja alles wunderbar, wenn nicht ein Faktor wäre, der uns bei unseren Träumereien in die Suppe spukt und zwar der drastisch steigende Energiebedarf.

Chinas Rolle für das Perpetuum Mobile

China kommt in der internationalen Klimapolitik eine Schlüsselrolle zu – sowohl aufgrund seiner Emissionen als auch wegen seiner Anstrengungen bei klimafreundlichen Technologien. Mit seinem rasanten wirtschaftlichen Wachstum ist China zum weltweit mit Abstand größten CO₂-Emittenten aufgestiegen: Etwa 31 % der globalen CO₂-Emissionen entfallen mittlerweile auf China

2023 stiegen Chinas Emissionen erneut um rund 4 % an, getrieben vor allem durch höheren Verbrauch von Kohle (+3,3 %), Öl (+9,9 %) und Erdgas (+6,5 %). Zum Vergleich: Die USA als zweitgrößter Emittent verursachen etwa 14 % der weltweiten Emissionen, die EU rund 8 % – Chinas Emissionsanteil übersteigt also bereits die Summe aller Industrieländer. Diese Zahlen verdeutlichen: Ohne substanzielle Emissionsminderungen in China sind die globalen Klimaziele kaum erreichbar.

Gleichzeitig investiert kein Land so stark in die Energiewende wie China. Das Land ist weltweit führend beim Ausbau erneuerbarer Energien – sowohl im eigenen Land als auch als Hersteller für andere. Fast 60 % der neuen globalen Ökostrom-Kapazitäten bis 2028 werden laut Prognosen in China installiert. Bereits 2024 dürfte China sein ursprünglich für 2030 gesetztes Ausbauziel für Wind- und Solarleistung erreichen.

China baut also in atemberaubendem Tempo Solaranlagen und Windparks, was auch auf wirtschaftliche Anreize zurückzuführen ist: In vielen Regionen Chinas ist Solar- und Windstrom inzwischen günstiger als Strom aus neuen Kohle- oder Gaskraftwerken. Zugleich hat sich China eine langfristige Klimastrategie auferlegt: Der CO₂-Ausstoß soll spätestens 2030 den Höchststand erreichen und dann sinken, bis das Land 2060 klimaneutral wird (sogenanntes „Dual-Carbon“-Ziel).

Geopolitisch und wirtschaftlich hat Chinas Vormachtstellung im Klimabereich mehrere Facetten. Einerseits dominiert China die Wertschöpfungsketten sauberer Energietechnologien. Über 80 % der weltweiten Fertigungskapazitäten für Solarmodule – von Polysilizium über Wafer und Zellen bis zu fertigen Modulen – befinden sich in China

Dieses enorme Produktionsvolumen hat die Preise für Solarmodule in den letzten Jahren um über 80 % fallen lassen und die globale Energiewende beschleunigt lies HIER. Andererseits schafft diese Konzentration auch Abhängigkeiten: Viele Länder sind bei der Versorgung mit Solartechnik, Batterien oder seltenen Erden für Windturbinen stark auf China angewiesen. China investierte seit 2011 über 50 Mrd. USD in den Aufbau dieser Fertigungskapazitäten und schuf Hunderttausende Arbeitsplätze in klimarelevanten Industrien. Diese industriepolitische Strategie – erneuerbare Energien als Schlüsselbranche – verschafft China nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern auch Einfluss in der Klimapolitik.

Stell Dir vor: Du verdienst hohe Provisionen mit Produkten, die Kunden begeistern, sich quasi von selbst verkaufen und von einer Marke getragen werden, der Menschen vertrauen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Dann klicke HIER und überzeuge dich selbst!

Dennoch steht Chinas Klimapolitik in einem Spannungsfeld: Energieversorgung und Wachstum vs. Emissionsreduktion. Aufgrund steigenden Energiebedarfs setzt China nach wie vor auch stark auf Kohle. 2024 erreichte die Inbetriebnahme neuer Kohlekraftwerke einen Höchststand seit zehn Jahren – rund 94,5 GW neue Kohleleistung wurden im Jahr 2024 im Bau begonnen. Dieser Kohleboom wird vor allem durch Investitionen staatlicher Bergbauunternehmen getrieben und droht, die Fortschritte bei sauberer Energie zu konterkarieren

Zwar dürften Chinas rekordhafte Zubauten bei Solar- und Windkraft langfristig den Anteil der Kohle am Strommix zurückdrängen doch kurz- und mittelfristig stellt die aktuelle Kohleexpansion ein ernstes Klimarisiko dar. Internationale Beobachter bewerten Chinas derzeitige Politik denn auch als noch unzureichend: Selbst wenn China seine Ziele erreicht (CO₂-Peak um 2025 und Klimaneutralität 2060), wäre das global nicht im Einklang mit dem 1,5°C-Pfad – es bräuchte ambitioniertere Maßnahmen

Insgesamt zeigt sich: China ist zugleich größter Emittent, größter Investor in saubere Energie und Industriemotor der Energiewende. Was in China passiert – ob Beschleunigung der Dekarbonisierung oder Festhalten an Kohle – hat direkte Folgen für die Erreichung der weltweiten Klimaziele.

Investitionen in die Energiewende: Globale und nationale Trends

Die finanziellen Mittel, die weltweit in die Energiewende fließen, haben in den letzten Jahren neue Rekorde erreicht. Laut Internationaler Energieagentur belaufen sich die globalen Investitionen in saubere Energie 2023 auf über 1,7 Billionen USD, während sich Investitionen in fossile Energie auf knapp über 1 Billion USD summieren. Erstmals wird also deutlich mehr Kapital in Erneuerbare, Netze, Speicher, Kernenergie, Effizienz und emissionsarme Technologien investiert als in Kohle, Öl und Gas zusammen

Das Verhältnis hat sich stark verschoben: Vor fünf Jahren wurde pro Dollar für saubere Energie etwa ein Dollar für Fossiles ausgegeben – heute kommen auf 1 USD fossile Investitionen 1,7 USD für saubere Energien. Dieser Trend wurde sowohl durch Kostensenkungen bei Erneuerbaren als auch durch politische Impulse ausgelöst. Der Energiepreisschock 2022/23 (durch Post-Covid-Aufholung und den Ukraine-Krieg) hat viele Länder bewogen, verstärkt in heimische erneuerbare Energie zu investieren, um sich unabhängiger von fossilen Brennstoffen und ihren Preisschwankungen zu machen

Gleichzeitig haben große Wirtschaftsmächte gezielte Förderprogramme gestartet: In den USA mobilisiert der Inflation Reduction Act rund 369 Mrd. USD an Anreizen für Klima- und Energietechnologien, was massive private Investitionen nach sich zieht. China und die EU haben ebenfalls ihre Förderkulissen erweitert – etwa durch Industrieförderprogramme für Batterien, Solarfabriken und grünen Wasserstoff. All das treibt die globalen Ausgaben für die Energiewende auf hohem Niveau nach oben.

Auch erneuerbare Energien selbst verzeichnen Rekordinvestitionen: Allein in reine Erzeugung aus erneuerbaren Quellen (ohne Netze, Fahrzeuge etc.) flossen 2023 weltweit geschätzt 620 Mrd. USD – eine Steigerung um etwa 8 % gegenüber 2022. Solarenergie macht hiervon den größten Anteil aus, gefolgt von Windkraft.

Bemerkenswert ist, dass inzwischen mehr als 130 Länder Ausbauziele und Förderprogramme für erneuerbare Energien verfolgen. Damit sind Investitionen geografisch breiter verteilt als noch vor einem Jahrzehnt, als Europa den Großteil stemmte. Allerdings bleibt die Verteilung ungleich: Überdurchschnittlich investieren vor allem China, die USA und die EU, während viele Entwicklungs- und Schwellenländer noch Nachholbedarf haben. Die IEA schätzt, dass die jährlichen Investitionen in saubere Energie sich bis 2030 nochmals etwa verdoppeln müssten, um die Klimaziele zu erreichen – insbesondere in aufstrebenden Volkswirtschaften.

In Deutschland und Europa wurde die Investitionstätigkeit ebenfalls hochgefahren. Deutschland investiert pro Jahr zweistellige Milliardenbeträge in den Ausbau von Wind und Solar sowie in den Netzausbau. Zusätzlich werden im Rahmen des europäischen „Green Deal“ und der Initiative „REPowerEU“ hunderte Milliarden Euro für erneuerbare Energien, Wasserstoffinfrastruktur und Energieeffizienz bereitgestellt. Dennoch zeigt sich auch, dass Planungs- und Genehmigungshemmnisse häufig bremsender wirken als ein Mangel an Kapital. Trotz verfügbarer Investitionsmittel verzögern lange Verfahren und Fachkräftemangel mitunter Projekte – ein Problem, das politisch durch Beschleunigungsgesetze adressiert wird.

Strompreisentwicklung und wirtschaftliche Auswirkungen

Die Strompreise haben in den letzten Jahren vor dem Hintergrund der Energiewende und globaler Krisen erhebliche Schwankungen erlebt. In Deutschland als Vorreiter der Energiewende waren die Strompreise für Verbraucher bereits lange höher als in vielen anderen Ländern – insbesondere aufgrund von Steuern, Abgaben und Umlagen zur Finanzierung der Erneuerbaren. Doch 2022/2023 kam es infolge explodierender Gaspreise zu einem beispiellosen Preissprung. Im ersten Quartal 2023 erreichte der Durchschnittsstrompreis für Haushalte in Deutschland einen Rekordwert von 46,9 Ct/kWh, über 60 % höher als ein Jahr zuvor. Damit hatten sich die Stromkosten seit der Jahrtausendwende mehr als verdreifacht (2000 lag der Haushaltspreis noch bei rund 14 Ct/kWh

Die Bundesregierung reagierte mit einer Strompreisbremse, welche ab 2023 einen Teil des Verbrauchs zu einem gedeckelten Preis subventionierte. Zudem entspannten sich die Großhandelspreise wieder etwas durch sinkende Gaspreise und steigende Einspeisung aus Erneuerbaren. Ende 2024 lag der Durchschnittspreis für Haushalte wieder bei etwa 40,9 Ct/kWh – also rund 5–6 Ct niedriger als auf dem Höhepunkt, aber immer noch historisch hoch.

Energieintensive Unternehmen in Deutschland zahlten 2023 zeitweise ein Vielfaches dessen, was Konkurrenten etwa in den USA für Strom aufwenden müssen. Zwar gibt es für große Industrieabnehmer Entlastungen (z.B. Befreiung von der EEG-Umlage, seit 2023 Wegfall dieser Umlage ganz), doch die Großhandelspreise schlugen 2022/23 mit Verzögerung auch hier durch. Im Jahresdurchschnitt 2023 lag der Strompreis für kleine bis mittlere Industriebetriebe (inkl. Stromsteuer) bei rund 24,5 Ct/kWh, fiel 2024 aber wieder auf 16,99 Ct/kWh im Schnitt. Dieser Rückgang um etwa ein Drittel innerhalb eines Jahres zeigt, wie stark die Krise 2022/23 die Ausnahme war – allerdings bewegen sich auch ~17 Ct noch auf einem Niveau, das höher ist als in praktisch allen außereuropäischen Ländern. Zum Vergleich: In Frankreich lagen industrielle Strompreise 2024 (dank günstiger Kernenergie und Preisdeckel) meist unter 10 Ct, in den USA oft sogar unter 7 Ct pro kWh. Diese Differenzen stellen eine Belastung für die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Industriezweige in Deutschland dar.

Entsprechend wächst die Sorge vor Industrieabwanderung („Deindustrialisierung“) aufgrund hoher Energiepreise. Eine Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) belegt deutliche Alarmzeichen: 37 % der Industriebetriebe in Deutschland erwogen 2024, Produktion ins Ausland zu verlagern oder einzuschränken – ein Anstieg von 21 % im Jahr 2022 auf 32 % in 2023 und nun 37 %. Besonders stromkostenintensive Branchen sind betroffen: In diesem Segment stieg der Anteil der Abwanderungswilligen sogar von 25 % (2022) auf 45 % im Jahr 2024

Große Industrieunternehmen mit über 500 Beschäftigten zeigen mit über 50 % ebenfalls stark erhöhte Abwanderungstendenzen. Diese Zahlen unterstreichen, dass viele Firmen die langfristige Planbarkeit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung in Deutschland infrage stellen. Einzelne Beispiele gab es bereits: Etwa hat der Chemiekonzern BASF angekündigt, neue Investitionen stärker in Regionen mit niedrigen Energiekosten (z.B. Nordamerika und China) zu tätigen, und auch andere Unternehmen drosselten die Produktion in energieintensiven Bereichen (z.B. Aluminiumhütten, Düngemittelproduktion) aufgrund der Kostenexplosion 2022.

Die Politik versucht gegenzusteuern. Als kurzfristige Maßnahme dämpfte die erwähnte Strompreisbremse den Anstieg. Mittelfristig wird über einen subventionierten Industriestrompreis („Brückenstrompreis“) diskutiert, um den wichtigsten Industriezweigen bis ca. 2030 einen Stromtarif von z.B. 6 Ct/kWh zu garantieren. Solche Eingriffe sind allerdings umstritten, da sie hohe Kosten für den Staat bedeuten und teilweise kontraproduktive Anreize setzen könnten.

Alternativ setzen einige Experten auf schnelleren Ausbau der Erneuerbaren und Netze, um ein Überangebot zu schaffen, das die Preise natürlich senkt. Tatsächlich haben die erneuerbaren Energien das Potenzial, langfristig preisdämpfend zu wirken: Jeder zusätzliche Wind- oder Solarstrom drückt an der Börse die Preise, vor allem wenn er zu Spitzenzeiten im Überfluss vorhanden ist. 2024 sanken die Börsenstrompreise phasenweise deutlich unter die Niveaus von 2022 was sich zunehmend in niedrigeren Beschaffungskosten für Versorger niederschlägt. Dennoch bleibt die Standortfrage Energiepreis ein sensibles Thema, gerade im internationalen Vergleich.

Technologische Herausforderungen: Speicher, Netze und neue Lösungen

Mit dem wachsenden Anteil volatiler erneuerbarer Energien treten technische Herausforderungen stärker in den Vordergrund. Zu den drängendsten zählen die Energiespeicherung, die Netzinfrastruktur sowie die Entwicklung alternativer Technologien, um Versorgungssicherheit und Klimaziele gleichermaßen zu gewährleisten.

Energiespeicherung – das Rückgrat der erneuerbaren Zukunft

Solar- und Windenergie liefern Strom abhängig von Wetter und Tageszeit. Um auch bei Flaute oder Dunkelheit ausreichende Energie bereitzustellen, sind Speicher unerlässlich. Derzeit werden weltweit vor allem Kurzzeitspeicher (Batterien für Stunden) und Langzeitspeicher (z.B. Pumpspeicherkraftwerke, für Tage bis Wochen) ausgebaut. Die Dynamik ist enorm: Bloomberg New Energy Finance prognostiziert, dass die installierte Speicherkapazität weltweit von etwa 42 GW / 100 GWh im Jahr 2022 auf 650 GW Leistung (ca. 1877 GWh Kapazität) bis 2030 hochschnellen wird. Das entspricht über 15-fachem Ausbau in weniger als einer Dekade. Jährlich kämen im Schnitt 110 GW an neuen Speichern hinzu

Treiber sind vor allem Batteriespeicher, die durch den Boom der Elektromobilität günstiger und verfügbarer geworden sind, sowie neue Großprojekte in vielen Ländern. Beispielsweise entstehen in Deutschland in den kommenden Jahren Batterie-Großspeicher mit hunderten Megawattstunden Kapazität: In Staßfurt (Sachsen-Anhalt) soll ab 2025 ein Batteriespeicher 600 MWh aufnehmen können – genug, um rein rechnerisch 500.000 Haushalte zwei Stunden mit Strom zu versorgen. In Sachsen ist sogar ein Projekt mit über 1.000 MWh geplant. Solche Anlagen speichern überschüssigen Ökostrom und geben ihn bei Bedarf ins Netz zurück, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen.

Trotz rasanten Wachstums hinkt die Speicherinfrastruktur dem Bedarf noch hinterher. 2023 setzte die deutsche Speicherbranche rund 16 Mrd. € um – ein Wachstum von 46 % gegenüber 2022 – doch Experten betonen, dass dieses Tempo noch nicht ausreicht, um 80 % Erneuerbaren-Anteil bis 2030 zu managen. Ein wesentlicher Punkt ist der Mangel an Langzeitspeichern für saisonale Ausgleichsbedarfe. Pumpspeicherkraftwerke (Wasser hochpumpen bei Überschuss und turbinengetrieben ablassen bei Bedarf) sind nach wie vor die bewährteste Technologie für mehrere Stunden bis Tage Speicherzeit, aber ihr weiterer Ausbau stößt in Deutschland auf geografische und ökologische Grenzen.

Neue Speichertechnologien könnten Abhilfe schaffen. „Multi-Day“-Batterien etwa versprechen die Überbrückung mehrtägiger Dunkelflauten. Ein Beispiel ist die Eisen-Luft-Batterie des Start-ups Form Energy in den USA, die kostengünstig 100 Stunden Strom speichern kann. 2024 wurde ein Pilotprojekt mit einem 10 MW / 100 Stunden Speicher vereinbart, der bis 2026 in Washington State in Betrieb gehen soll. Solche Speicher könnten anstelle von Reserve-Gaskraftwerken eingesetzt werden, um mehrere Tage Schwachwind zu überbrücken

Auch Druckluft- und Wärmespeicher oder neuartige Redox-Flow-Batterien (flüssige Elektrolyte) werden erprobt, um größere Energiemengen über längere Zeiträume zu halten. Noch sind viele dieser Technologien im Demonstrationsstadium, doch die nächsten 5–10 Jahre werden zeigen, welche sich kommerziell durchsetzen.

Netzkapazitäten – Engpass oder Enabler?

Ein oft unterschätzter, aber kritischer Bereich sind die Stromnetze. Sie bilden das Rückgrat der Energiewende, da sie Erzeugung und Verbrauch zeit- und ortsgenau verbinden müssen. In Deutschland ist das Übertragungsnetz (Höchstspannung) besonders gefordert, da große Windstrommengen aus dem Norden in die Verbrauchszentren im Süden transportiert werden müssen. Der Netzausbau jedoch hinkt dem Ausbau der Erneuerbaren hinterher. Laut Bundesbedarfsplan sind rund 16.800 km neue Höchstspannungsleitungen für die Energiewende gesetzlich vorgesehen

Ende 2024 waren jedoch erst ca. 2.700 km davon vollständig genehmigt (Planfeststellung abgeschlossen) – der Rest befindet sich noch im Verfahren oder in Planung – siehe auch bundesnetzagentur.de . Zwar wurden 2024 deutliche Fortschritte erzielt (allein ~1.400 km Leitungslänge genehmigt, mehr als doppelt so viel wie 2023) doch der eigentliche Bau und die Fertigstellung dauern weiter an. Bislang sind nur einige hundert Kilometer neuer Trassen tatsächlich in Betrieb gegangen. Engpässe im Netz führen dazu, dass Anlagen abgeregelt werden müssen (sogenanntes „Windkraft-Abregeln“ bei Überlast) und konventionelle Kraftwerke im Süden noch laufen, um die Netzstabilität zu sichern. Das kostet jährlich Hunderte Millionen Euro an Entschädigungen und Redispatch-Aufwand.

Für die nächsten Jahre gilt es, Netzengpässe zügig zu beseitigen. Technologien wie Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) kommen in den großen Nord-Süd-Projekten („SüdLink“ und „SüdOstLink“) erstmals zum Einsatz, um verlustarm große Leistungen zu transportieren. Außerdem wird die europäische Netzintegration vorangetrieben: Neue Interkonnektoren zwischen Ländern (z.B. von Deutschland nach Norwegen – NordLink, nach England – NeuConnect, oder zwischen anderen Nachbarn) erlauben es, Überschussstrom grenzüberschreitend auszugleichen. Beispielsweise entsteht bis 2030 ein Wasserstoff-„Kernnetz“ auf Basis umgewidmeter Erdgasleitungen in Deutschland und den Niederlanden, um künftig Überschussstrom als grünen Wasserstoff zu speichern und zu transportieren

Der Verteilnetz-Ausbau ist ebenfalls essentiell, da Millionen neuer Verbraucher (E-Autos, Wärmepumpen) und Erzeuger (PV-Anlagen auf Dächern) angeschlossen werden. Hier stehen Digitalisierung (Smart Grids) und Netzverstärkungen auf der Agenda. Kurzum: Ohne zügigen Netzausbau droht die Energiewende ins Stocken zu geraten. Positiv ist, dass 2024 erstmals die Genehmigungskilometer die Marke von 2.700 km überschritten – ein Zeichen, dass Beschleunigungsgesetze wirken. Die Herausforderung bleibt, Planung und Bau weiter zu synchronisieren mit dem Erneuerbaren-Ausbau, um den Flaschenhals Netz zu entschärfen.

Alternative Technologien: SMR, Wasserstoff und Co.

Neben klassischer Wind-, Solar- und Speichertechnik gibt es eine Reihe alternativer oder ergänzender Technologien, die Teil der Lösungsstrategie sein könnten.

Small Modular Reactors (SMR) – also kleine modulare Atomreaktoren – werden international intensiv diskutiert. SMRs sind kompakte Kernreaktoren mit Leistungen oft zwischen 50 und 300 MW, die seriell in Fabriken gefertigt und vor Ort modular zusammengesetzt werden sollen. Befürworter erhoffen sich davon wirtschaftlichere Kernenergie mit höherer Sicherheit und Flexibilität. Erste Prototypen sind in Bau bzw. Planung: In China ging 2021 ein kleiner Hochtemperatur-Reaktor ans Netz, Kanada und die USA wollen bis Ende der 2020er die ersten SMR-Kraftwerke in Betrieb nehmen. So hat die US-Regulierungsbehörde NRC 2023 den weltweit ersten SMR-Entwurf (NuScale) zertifiziert und es gibt konkrete Projekte, z.B. in Idaho (USA) oder am Standort Darlington (Kanada), mit Zielbetrieb um 2029/2030. Laut OECD/NEA werden die ersten SMRs gegen Ende dieses Jahrzehnts gebaut, eine breitere kommerzielle Verbreitung wird für die 2030er Jahre erwartet

Dennoch sind SMRs noch keine kurzfristige Entlastung für die Energiewende bis 2030, da Serienreife, Genehmigungen und Finanzierung Zeit brauchen. In Europa prüft insbesondere Frankreich (neben Großbritannien und einigen osteuropäischen Ländern) den Einsatz von SMRs, während Deutschland aus politischen Gründen derzeit nicht darauf setzt. Die strategische Frage ist offen, ob SMRs langfristig eine bedeutende Rolle spielen können – sie könnten beispielsweise dauerhaft Grundlast und regelbare Leistung bereitstellen, um das Stromsystem auch bei längeren Dunkelflauten stabil zu halten, allerdings müssten Wirtschaftlichkeit und Entsorgungsfragen geklärt sein.

Grüner Wasserstoff gilt als Schlüsseltechnologie zur Dekarbonisierung von Industrie, Wärme und Verkehr, wo direkte Elektrifizierung schwierig ist. Wasserstoff kann aus erneuerbarem Strom per Elektrolyse gewonnen und als Speicher (chemische Langzeitenergiespeicherung) oder Brennstoff genutzt werden. Aktuell befindet sich der Hochlauf noch am Anfang: Weltweit war Ende 2022 erst gut 1 GW Elektrolysekapazität installiert – China allein etwa 50 % davon (≈0,5 GW). Bis Ende 2023 dürfte global rund 2 GW erreicht sein. Das ist verschwindend gering im Vergleich zu den geplanten Ausbauzielen: Prognosen sehen je nach Szenario 170 bis 365 GW Elektrolyseleistung bis 2030 als möglich, getrieben durch massive Investitionsprogramme. Die EU hat etwa das Ziel ausgegeben, 10 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr bis 2030 selbst zu erzeugen (und weitere 10 Mt zu importieren) – dafür wären um die 100 GW an Elektrolyseuren in Europa nötig. 2022/23 starteten viele Projekte, z.B. große Elektrolyse-Anlagen in Deutschland (Hamburg, Rostock), Spanien und den Niederlanden, sowie internationale Partnerschaften für Import (etwa mit Ländern wie Australien, Namibia oder Kanada). Wasserstoff kann einerseits zur Speicherung großer Energiemengen über lange Zeit (saisonale Speicherung von Sommerstrom für den Winter) dienen, andererseits fossile Brennstoffe in der Industrie ersetzen (z.B. Stahlproduktion ohne Kohle, Projekte wie HYBRIT in Schweden zeigen die Machbarkeit). Allerdings ist die Effizienzfrage wichtig: Die Umwandlung von Strom zu H₂ und zurück zu Strom hat heute nur einen Gesamtwirkungsgrad von ~30–40 %, d.h. viel Verlustwärme. Daher wird Wasserstoff vorzugsweise dort genutzt, wo eine direkte Stromnutzung nicht möglich ist. Technologisch wird auch an synthetischen Kraftstoffen (e-Fuels) und Power-to-X-Lösungen (z.B. Ammoniak aus grünem H₂) gearbeitet, um erneuerbaren Strom in andere Energieträger umzuwandeln. Diese Alternativen sind jedoch oft noch teuer und ineffizient, sodass ihr breiter Einsatz eher nach 2030 zu erwarten ist – es sei denn, CO₂-Preise und Innovation machen sie früher konkurrenzfähig.

Zusätzlich sind Carbon Capture and Storage (CCS) und Bioenergie als ergänzende Optionen zu nennen. CCS (Abscheidung und Speicherung von CO₂) könnte verbleibende Emissionen (etwa aus Zementwerken oder Müllverbrennungsanlagen) einfangen, wird aber in Deutschland skeptisch gesehen und steht bislang kaum zur Verfügung. Bioenergie mit Carbon Capture (BECCS) könnte sogar negative Emissionen ermöglichen, ist aber mengenmäßig begrenzt. Insgesamt bleibt der Fokus der Energiewende zunächst auf dem Ausbau der Erneuerbaren, Flexibilisierung durch Speicher und Netze sowie Effizienz. Die hier skizzierten alternativen Technologien werden parallel entwickelt, um mittelfristig zusätzliche Lösungsbausteine bereitzustellen.

Internationale Vergleiche der Energiepolitik

Ein Blick auf andere Länder zeigt unterschiedliche Strategien in der Energie- und Klimapolitik – geprägt von jeweiligen Ressourcen, politischen Prioritäten und öffentlichen Einstellungen. Diese Vielfalt liefert wertvolle Vergleiche und Ansätze:

Frankreich setzt traditionell stark auf Kernenergie. Rund 70 % des französischen Stroms stammen aus Kernkraftwerken damit hat Frankreich einen der niedrigsten CO₂-Ausstoßwerte pro Kilowattstunde weltweit. Die Strategie, seit den 1970er Jahren auf Kernkraft zur Sicherung der Energieversorgung zu setzen, führte zu günstigem Strom und Exportüberschüssen (Frankreich ist meist Strom-Nettoexporteur). Allerdings steht Frankreich vor der Aufgabe, einen Teil seines alternden Reaktorparks zu ersetzen. Die Regierung hat 2022 beschlossen, sechs neue EPR-Kernreaktoren zu bauen und prüft den Bau weiterer acht. Gleichzeitig werden die erneuerbaren Energien auch in Frankreich ausgebaut, allerdings bislang langsamer (Wind und Solar machten 2022 zusammen ~12 % der Erzeugung aus

Frankreichs Ansatz demonstriert, wie ein hoher Kernenergieanteil die Stromversorgung stabil und klimafreundlich halten kann – jedoch zum Preis langfristiger Entsorgungsfragen und hoher Investitionskosten für neue Reaktoren. Politisch hat Frankreich 2023 das Ziel aufgegeben, den Atomstrom-Anteil bis 2035 auf 50 % zu senken und betrachtet Kernkraft nun als integralen Bestandteil seiner Klimastrategie, ergänzt durch moderate Zuwächse bei Wind und Solar.

Deutschland verfolgt einen kontrastierenden Weg. Hier wurde 2022/23 der Atomausstieg vollendet – das letzte Kernkraftwerk ging im April 2023 vom Netz. Deutschland fokussiert sich vollständig auf erneuerbare Energien. Im Jahr 2023 deckten Erneuerbare (Wind, Solar, Biomasse, Wasser) erstmals rund 60 % der öffentlichen Nettostromerzeugung Deutschlands. Insbesondere die Windkraft war 2023 mit etwa 140 TWh die wichtigste Stromquelle, noch vor Braunkohle und Erdgas. Dennoch verbleibt eine erhebliche fossile Reststromerzeugung, vor allem aus Kohle, die bis spätestens 2038 (idealerweise 2030) beendet werden soll.

Deutschlands große Herausforderung ist, die schwankende Ökostrom-Erzeugung ohne Kernenergie abzusichern – durch Gaskraftwerke in der Übergangszeit, durch Nachbarnetze und perspektivisch durch Speicher und Lastmanagement. Die Strompreise sind in Deutschland höher als in Frankreich, was teilweise an den unterschiedlichen Pfaden liegt (Finanzierung der Energiewende vs. amortisierte Kernkraftwerke). Im Ergebnis stoßen deutsche Kraftwerke pro kWh noch mehr CO₂ aus als die französischen, aber Deutschland reduziert seine Emissionen kontinuierlich, während Frankreichs Emissionen schon sehr niedrig waren und nun eher konstant bleiben. Dieser Vergleich zeigt, dass es mehrere Wege zu einem klimafreundlichen Strommix gibt – mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen hinsichtlich Kosten, Akzeptanz und Risiken.

Vereinigte Staaten (USA): Die USA sind historisch der zweitgrößte CO₂-Emittent und lange Zeit zögerlich in der Klimapolitik gewesen. Unter Präsident Biden gab es jedoch einen deutlichen Politikwechsel: Mit dem Inflation Reduction Act (IRA) 2022 und dem Infrastructure Act werden gewaltige Mittel in saubere Energie, Netze, E-Mobilität und Effizienz investiert. Steuerliche Anreize und Förderkredite im Volumen von 369 Mrd. USD (öffentliche Mittel) sollen bis 2030 private Investitionen in Billionenhöhe anstoßen. Diese Investitionsoffensive macht die USA plötzlich zu einem sehr attraktiven Standort für Klimatechnologien – was auch europäische Unternehmen anlockt (Stichwort Industrieabwanderung in die USA, etwa bei Batterie- und Chipfabriken). Energiepolitisch setzen die USA auf einen diversifizierten Mix: rasanter Ausbau von Solar- und Windkraft (2023 wurden z.B. ~26 GW Solarkapazität neu installiert, ein Rekord), gleichzeitig bleiben aber Erdgas und Öl aufgrund ihrer heimischen Verfügbarkeit stark in Nutzung. Einige Bundesstaaten forcieren auch SMR-Entwicklungen (z.B. Wyoming mit TerraPower-Reaktorplanung) und die Kohlenstoffabscheidung. Die Strompreise in den USA sind vergleichsweise niedrig, was zum Teil an günstigen Gaspreisen durch Fracking liegt und daran, dass Erneuerbare dort günstiger zugebaut werden können (mehr Platz, weniger Abgaben). Die USA haben das Ziel, bis 2035 einen 100 % sauberen Stromsektor zu erreichen, was sehr ambitioniert ist. Wie viel der neuen Politik von dauerhafter Wirkung ist, hängt auch von innenpolitischen Faktoren ab (Wechsel im Weißen Haus könnten Prioritäten ändern). Dennoch: Der derzeitige Kurs signalisiert, dass die USA ihre Rolle vom Bremser zum potentiellen Motor der globalen Energiewende ändern, insbesondere was die wirtschaftliche Skalierung von Zukunftstechnologien betrifft.

China wurde bereits im eigenen Abschnitt behandelt – es sei hier nur ergänzt, dass China in gewisser Weise ein Hybrid ist: Im Ausbau Erneuerbarer und Elektromobilität ist China Weltspitze (z.B. inzwischen über 50 % aller neuen E-Autos weltweit kommen aus China oder werden dort verkauft), gleichzeitig ist China auf absehbare Zeit größter Verbraucher von Kohle und kämpft mit steigenden Emissionen bis etwa Mitte der 2020er. Chinas Energiepolitik ist eng verknüpft mit Industrieförderung und dem Anspruch, technologisch führend zu sein (siehe Dominanz in Solarfertigung, Batterien etc.). International engagiert sich China via Projekte der „Belt and Road“-Initiative: Nachdem es lange Zeit viele Kohlekraftwerke im Ausland finanzierte, hat es angekündigt, keine neuen Kohleprojekte im Ausland mehr zu unterstützen. Stattdessen investiert es zusehends in erneuerbare Anlagen in Asien und Afrika. Dennoch kritisieren westliche Länder, dass Chinas Belt-and-Road-Engagement oft noch Gasinfrastruktur und andere fossile Elemente umfasst. Geopolitisch ist die US-China-Rivalität auch in der Klimapolitik spürbar – etwa in Handelskonflikten um Solarprodukte oder kritische Rohstoffe.

Skandinavien: Länder wie Dänemark und Norwegen sind oft Best-Practice-Beispiele. Dänemark bezieht heute rund die Hälfte seines Stroms aus Windenergie (on- und offshore) und plant, diesen Anteil weiter zu steigern, u.a. durch Energieinseln in der Nordsee und Ostsee. Durch frühe Investitionen und breite gesellschaftliche Akzeptanz (viele Bürgerenergieprojekte) ist Dänemark ein Vorreiter, hat aber auch vergleichsweise hohe Strompreise, da es viel importieren muss, wenn der Wind mal nicht weht. Norwegen hingegen erzeugt nahezu 100 % seines Stroms aus Wasserkraft und verfügt über große Flexibilität durch Speicherseen. Norwegen hat daher sehr niedrige Strompreise und exportiert Überschüsse (u.a. nach Deutschland via NordLink). Allerdings stagniert dort der Ökostrom-Ausbau, weil kein akuter Bedarf besteht – Norwegen setzt lieber auf die Elektrifizierung anderer Sektoren (Elektroautos, Wärmepumpen), wo es schon führend ist (über 80 % der Neuwagen 2022 waren vollelektrisch). Diese Beispiele zeigen: Je nach natürlicher Ausstattung (Wind, Wasser, Sonne) und Politik haben Länder sehr unterschiedliche Ausgangssituationen.

Osteuropa: Polen und Tschechien hängen noch stark an der Kohle (Polen ~70 % Kohleanteil am Strom 2022), während z.B. Schweden und Finnland durch eine Kombination aus Wasserkraft, Kernenergie und steigender Windkraft schon sehr weitgehend CO₂-freie Stromsysteme haben. Viele osteuropäische Länder planen den Einstieg in Kernenergie (Polen etwa will ab 2033 erstmals AKWs in Betrieb nehmen) und gleichzeitig den Ausbau von Solar- und Onshore-Wind. Die EU-Klimapolitik mit dem Emissionshandel zwingt auch diese Länder zu Veränderungen – z.B. wird Kohle durch den CO₂-Preis immer unwirtschaftlicher.

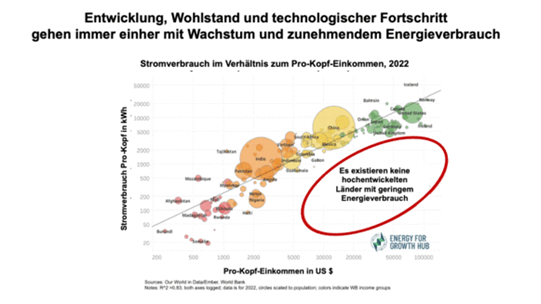

Entwicklungsländer: In vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas ist das Hauptproblem nicht der Umbau des Energiesystems, sondern überhaupt den stark wachsenden Energiehunger zu stillen, ohne die Emissionen explodieren zu lassen. Hier steht die Weltgemeinschaft vor der Aufgabe, klimafreundliche Entwicklungspfade zu ermöglichen, z.B. durch Finanzierung von Solarparks statt Kohlekraftwerken. Länder wie Indien setzen einerseits auf riesige Solar- und Windparks (Indien hat 2023 die 150 GW-Marke bei Erneuerbaren geknackt und will 500 GW bis 2030), andererseits bauen sie weiter Kohlekraftwerke für Versorgungssicherheit und Industrialisierung. Die internationale Klimafinanzierung (Versprechen der Industrieländer, 100 Mrd. USD jährlich für Klimaschutz und Anpassung in ärmere Länder bereitzustellen) spielt hier eine wichtige Rolle – bislang wird dieses Ziel nur knapp erreicht.

Zusammenfassend zeigen die Länderbeispiele: Es gibt kein Patentrezept, aber alle ambitionierten Klimastrategien kombinieren massiven Ausbau sauberer Energien mit Maßnahmen zur Versorgungssicherung (Netze, Speicher, Reservekapazitäten) und industriefreundlichen Rahmenbedingungen, um die Wirtschaft mitzunehmen. Die Gewichtung der Instrumente (Erneuerbare vs. Kernkraft vs. fossile Brücken etc.) variiert je nach nationalen Präferenzen und Möglichkeiten.

Strategische Bewertung und Ausblick

Nichts gegen eine Energiewende die technologisch und wirtschaftlich machbar ist – erneuerbare Energien werden effizienter und kostengünstiger und Investitionskapital fließt zunehmend in klimafreundliche Anlagen. Doch es wird ebenso klar, dass Herausforderungen bewältigt werden müssen, um die Klimaziele sicher zu erreichen:

- Systemintegration: Der reine Zubau von Solar- und Windkapazitäten genügt nicht. Es bedarf eines gleichzeitigen Ausbaus von Netzen und Speichern, um die volatile Erzeugung in eine jederzeit stabile Versorgung zu übersetzen. Hier müssen Genehmigungsprozesse weiter beschleunigt, innovative Speicherlösungen gefördert und grenzüberschreitende Netzkooperationen vertieft werden. Die derzeitigen Engpässe – z.B. der schleppende Netzausbau in Deutschland – gilt es dringend aufzulösen, sonst könnten sie zum limitierenden Faktor der Energiewende werden.

- Technologiemix und Innovation: Ein ausgewogener Technologiemix erhöht die Resilienz. Das bedeutet, neben den etablierten erneuerbaren Säulen (Wind, Solar, Wasserkraft, Biomasse) gezielt in neue Technologien zu investieren. Grüner Wasserstoff kann etwa die Dekarbonisierung der Industrie ermöglichen und gleichzeitig als saisonaler Speicher dienen. SMRs oder andere neue Kernkraftkonzepte könnten – sofern erfolgreich – langfristig einen CO₂-freien Beitrag zur Grundlast liefern, auch wenn sie für 2030 kaum relevant werden. Die kontinuierliche Forschung und Entwicklung in Bereiche wie Stromspeicherung (z.B. Feststoffbatterien, Power-to-X) oder CO₂-Entnahme sollte Teil der Strategie sein, um ab den 2030ern zusätzliche Werkzeuge zur Verfügung zu haben. Allerdings muss auch Prioritätensetzung erfolgen: Mittel- bis kurzfristig bietet die konsequente Anwendung vorhandener Lösungen (Wind, Solar, Effizienz, klassische Pumpspeicher, Laststeuerung) den größten Nutzen, während neue Lösungen parallel zur Marktreife gebracht werden.

- Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit: Die Energiewende kann nur gelingen, wenn sie sozial und industriell akzeptiert bleibt. Hohe Energiepreise und daraus folgende Abwanderungstendenzen der Industrie sind alarmierend. Strategisch ist daher ein Doppelansatz nötig: Zum einen kurzfristige Entlastungen für besonders betroffene Unternehmen (z.B. temporär subventionierte Strompreise für Grundstoffindustrien, gekoppelt an Effizienz- und Transformationsauflagen), zum anderen eine Struktur, die mittelfristig zu sinkenden Preisen führt. Letzteres erreicht man am nachhaltigsten durch massive Ausweitung des Angebots an günstigem erneuerbaren Strom – also Überangebot schaffen, um den Preis zu drücken, und zugleich flexible Verbrauchsmodelle (Demand Response) nutzen, um teure Lastspitzen zu vermeiden. Flankierend sollten Carbon Leakage-Schutzinstrumente greifen, etwa der CO₂-Grenzausgleich der EU, der ab 2026 schrittweise eingeführt wird, damit Unternehmen nicht nur wegen CO₂-Kosten abwandern. Länder wie die USA zeigen, dass staatliche Förderung und niedrige Energiepreise enorme Investitionsströme auslösen können – Europa wird hier gegenhalten müssen, etwa durch eigene Investitionsprogramme und günstigere Industriestromtarife aus erneuerbaren Überschüssen.

- Globale Kooperation und Ambition: Klimaschutz ist global – die Anstrengungen der EU (die ~8% der Welt-CO₂-Emissionen verursacht) können nur dann ihre Wirkung entfalten, wenn große Emittenten wie China, die USA, Indien und andere mitziehen. Die Konkurrenz um grüne Technologien ist zwar wirtschaftlich gesund, darf aber nicht den Blick auf die Notwendigkeit von Kooperation verstellen. Wissenstransfer, gemeinsame Standards (z.B. für Wasserstoff) und Finanzhilfen für ärmere Länder sind elementar, um die Energiewende weltweit zu verbreiten. Initiativen wie die “Just Energy Transition Partnerships” (JETP), bei denen Industrienationen Ländern wie Südafrika, Indonesien oder Vietnam Milliardenmittel zusagen, um den Kohleausstieg zu beschleunigen, sind Schritte in die richtige Richtung. Gleichzeitig muss der diplomatische Druck auf Länder mit sehr hohen Emissionen (insbesondere China, aber auch Ölproduzenten im Nahen Osten) aufrechterhalten werden, ihre zugesagten Klimapläne zu erfüllen oder zu verschärfen. Die Klimadiplomatie – sei es im Rahmen der jährlichen UN-Klimakonferenzen oder bilateraler Abkommen – bleibt ein strategisches Feld, um Ambitionen regelmäßig anzuheben.

- Akzeptanz und Sozialverträglichkeit: Nicht zuletzt entscheidet die Unterstützung der Bevölkerung über den Erfolg. Widerstände gegen Windparks oder Überlandleitungen müssen durch transparente Planung, Anreize für Kommunen und Bürgerbeteiligung minimiert werden. Sozialpolitisch sollte darauf geachtet werden, dass Belastungen gerecht verteilt und abgefedert werden (z.B. Ausgleich für hohe Heiz- oder Treibstoffkosten während der Übergangsphase). Die Energiewende bietet auch wirtschaftliche Chancen: neue Industriezweige, Jobs in der grünen Technologie, Exportmöglichkeiten. Eine positive Erzählung, die Klimaschutz mit Modernisierung und Wohlstand verknüpft, ist strategisch hilfreich, um die Öffentlichkeit mitzunehmen.

Fazit: Die aktuellen technischen Möglichkeiten und wirtschaftlichen Entwicklungen geben Anlass zu vorsichtigem Optimismus. Erneuerbare Energien haben sich vom Nischendasein zum Hauptpfeiler der Stromerzeugung entwickelt – in einigen Ländern liefern sie bereits den Großteil des Stroms. Eine CO2-arme Kernenergie auf hohem technischem Sicherheitslevel, die binnen Sekunden die Schwächen der erneuerbaren Energie mit Wind- und Sonnenflaute egalisieren kann und den Industrienationen eine entsprechend kostengünstige Möglichkeit zur Wahrung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und des gesellschaftlichen Wohlstandes bietet, feiert – mit Ausnahme von Deutschland – ein weltweit beachtliches Comeback.

China, als größter Emittent, investiert beispiellos in saubere Energie und kann so zum globalen Wendepunkt beitragen, auch wenn die Kohleabhängigkeit kurzfristig noch steigt. Die globale Investitionsdynamik hat sich zugunsten der grünen Technologien verschoben. Gleichzeitig mahnen die Herausforderungen – ob stockender Netzausbau, hohe Strompreise oder Verzögerungen beim internationalen Klimaschutz – zur Dringlichkeit.

Erneuerbare Energiesysteme funktionieren und können sich im Mix langfristig lohnen, sie brauchen in einem Industrieland jedoch stabile Systeme im Hintergrund. umsetzen. Die Energiewende im Sinne Ihrer bekannten grünen Propagandisten ist ein wirtschaftlich gescheitertes Projekt und es ist Zeit an der Vernunftreißleine zu ziehen, bevor ideologische Sektiererei das vernunftzentrierte rationale Handeln weiterhin in den Schatten stellt.

Quellen: Die im Bericht genannten Daten und Fakten basieren auf aktuellen Studien und Berichten internationaler Agenturen (IEA, IRENA), wissenschaftlicher Institute und Verbände (z.B. Fraunhofer ISE, DIHK) sowie auf Auswertungen renommierter Fachportale (Carbon Brief, WindEurope). Exemplarische Nachweise wurden im Text durch Zitation kenntlich gemacht, u.a. für Wirkungsgrade.